『ABM』の投稿一覧

-

2024.8.5

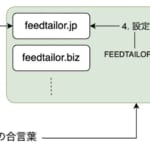

ABMで管理対象AppleIDを作成する際に必要なドメイン認証の手順

ABM

ABMで管理対象AppleIDを作成する際に必要なドメイン認証の手順

ABM -

2024.7.22

ABMで管理対象AppleIDを作成する際にドメイン認証が必要な理由

ABM

ABMで管理対象AppleIDを作成する際にドメイン認証が必要な理由

ABM -

2024.7.8

ABMの管理対象AppleIDを削除する時に気を付けること

ABM MDM TestFlight

ABMの管理対象AppleIDを削除する時に気を付けること

ABM MDM TestFlight -

2024.6.24

ABMの管理対象AppleIDを削除する方法

ABM

ABMの管理対象AppleIDを削除する方法

ABM -

2024.6.10

AppleIDの新規登録方法 2024年保存版 – ABMからの登録 –

ABM

AppleIDの新規登録方法 2024年保存版 – ABMからの登録 –

ABM -

2024.2.19

ADP の App Store Connect でユーザ招待する時に知っておくと良い豆知識

ABM ADP カスタムApp

ADP の App Store Connect でユーザ招待する時に知っておくと良い豆知識

ABM ADP カスタムApp -

2024.2.5

ADPのユーザに割り当てる役割の基礎(後編)

ABM ADP

ADPのユーザに割り当てる役割の基礎(後編)

ABM ADP -

2023.6.26

古いInHouseアプリをカスタムAppに移行する場合の注意点

ABM ADEP ADP MDM カスタムApp ケーススタディ

古いInHouseアプリをカスタムAppに移行する場合の注意点

ABM ADEP ADP MDM カスタムApp ケーススタディ -

2022.10.31

複数の端末に同じAppleIDを使ってアプリをインストールすることの是非

ABM 規約

複数の端末に同じAppleIDを使ってアプリをインストールすることの是非

ABM 規約 -

2022.8.22

エンタープライズiOS関係者に視聴をお勧めするWWDC2022セッション3選

ABM Apple Configurator MDM エンタープライズiOS

エンタープライズiOS関係者に視聴をお勧めするWWDC2022セッション3選

ABM Apple Configurator MDM エンタープライズiOS -

2022.3.7

業務用アプリの配布方法 全7種類一覧

ABM ADEP MDM Webクリップ カスタムApp

業務用アプリの配布方法 全7種類一覧

ABM ADEP MDM Webクリップ カスタムApp -

2022.2.7

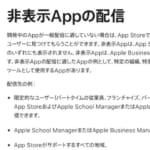

非表示App(Unlisted App)とは何か

ABM カスタムApp 非表示App

非表示App(Unlisted App)とは何か

ABM カスタムApp 非表示App -

2022.1.10

業務用WebシステムのiOS用クライアントアプリ開発は本当に必要か?を考える (前編)

ABM Webクリップ

業務用WebシステムのiOS用クライアントアプリ開発は本当に必要か?を考える (前編)

ABM Webクリップ -

2021.12.20

Zero Touch Deploymentとは何か 〜開梱から自動設定までのノーカット動画も公開〜

ABM DEP MDM

Zero Touch Deploymentとは何か 〜開梱から自動設定までのノーカット動画も公開〜

ABM DEP MDM -

2021.8.16

SDE, ADP, DEP, ABM, ADE…名称がコロコロ変わる端末登録の歴史

ABM DEP MDM VPP・一括購入 エンタープライズiOS

SDE, ADP, DEP, ABM, ADE…名称がコロコロ変わる端末登録の歴史

ABM DEP MDM VPP・一括購入 エンタープライズiOS -

2021.4.5

カスタムApp(CustomApp)とは何か(5)〜自社専用業務アプリを従業員の個人所有端末に配布する〜ABM エンタープライズiOS カスタムApp -

2021.3.29

カスタムApp(CustomApp)とは何か(4)〜自社専用業務アプリをMDM連携で配布する〜ABM カスタムApp -

2021.3.15

カスタムApp(CustomApp)とは何か(2) 〜ABMとの関係と申請方法について〜ABM エンタープライズiOS カスタムApp -

2021.3.1

VPP(Volume Purchase Program)・アプリ一括購入とは何かABM MDM VPP・一括購入 エンタープライズiOS カスタムApp -

2021.2.22

Apple Push Certificates Portal で使うべき AppleID のガイドラインABM MDM

本サイトはACNメンバーの(株)フィードテイラーが運営するエンタープライズiOS情報サイトです